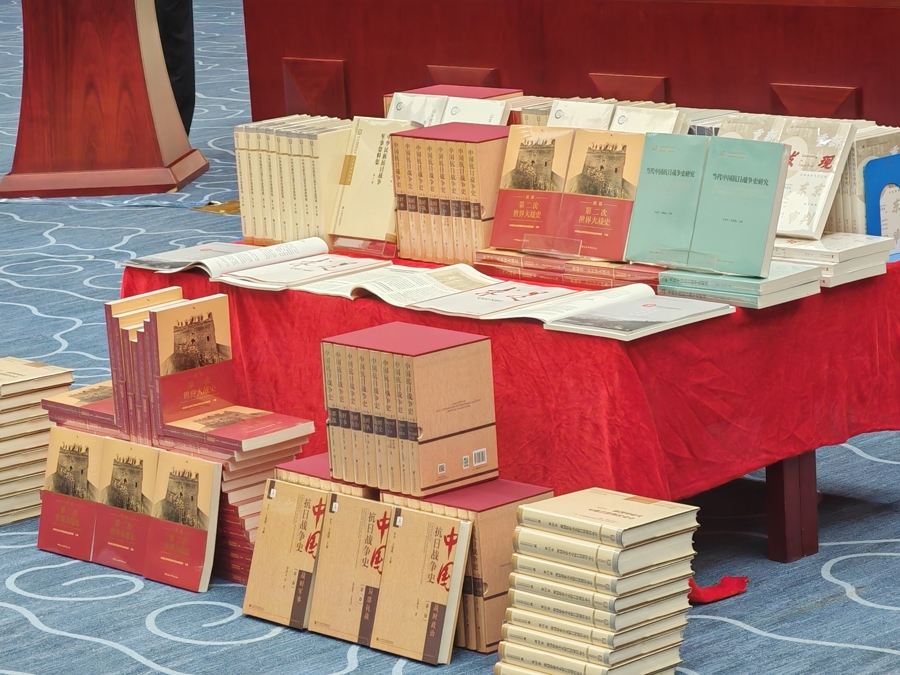

在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,中国社会科学院18日举行专题发布会,推出11项重大成果。中国社会科学院发表于2025年第14期《求是》杂志的文章《抗日战争胜利是以爱国主义为核心的民族精神的伟大胜利》和社会科学文献出版社出版的大型抗日战争通史著作《中国抗日战争史》等上榜。

中国社会科学院副院长、党组成员赵芮出席专题发布会并致辞。他指出,中国社会科学院作为中国哲学社会科学研究的最高学术机构,始终胸怀“国之大者”,将抗日战争史及第二次世界大战史研究作为一项极为重要的政治任务和学术工程。在中国社会科学院党组谋划部署下,我院在该领域的研究机制已日渐成熟,资料整理、数据库建设、综合性和专题性研究成果发表、会议平台建设、学术期刊建设、学科建设、研究室建设、青年人才培养等形成合力,为抗日战争史及第二次世界大战史研究的持续发展提供了全方位保障。希望相关人员持续深化研究、资政育人、团结协作,不断推出高质量学术成果,有效服务党和国家工作大局,推进形成有组织科研工作格局,将伟大抗战精神转化为攻坚克难、砥砺前行的强大动能,将深沉的历史智慧熔铸于强国建设、民族复兴的伟大实践。

据《中国抗日战争史》主编王建朗介绍,《中国抗日战争史》分为八卷,每卷主要作者都在这一领域有比较深入的专门研究。作者以中国社会科学院近代史研究所研究人员为主体,吸收所外优秀学者参与。这些专家有:步平、荣维木、黄道炫、金以林、汪朝光、王建朗、王奇生、臧运祜、马振犊等,全书由步平、王建朗主编。专家学者们充分利用各种最新资料,突破以往抗战史以战争为主的叙述方式,力图全面反映战时中国政治、军事、经济、社会、外交等各方面的变化。全书的基本观点是:抗日战争是中华民族伟大复兴的枢纽。

王建朗说,全书分为8个专题,即战争前期、战争过程、战时政治、战时军事、战时经济文化社会、伪政权与沦陷区、战后问题。全书的主要创新之处是,把抗日战争放在近代中国历史发展的大背景下进行研究。指出:正面战场和敌后战场互相配合的全民族抗战,是处于弱势的中国最终取得战争胜利的基础。抗日战争是中华民族伟大复兴的枢纽,它对中国的内政和外交都产生了深远影响,为数年之后中国共产党领导的中国革命的胜利奠定了基础,中国的国际地位也获得大幅提升。在抵抗外敌入侵的同时,抗日战争促成了中国社会内部的变革,孕育和积累了现代化的新因素,包括国共力量的消长、民主力量的成长以及人口内迁、工厂内迁和文化教育内迁带来的新变化、新动力等。抗日战争对中国的内政发展产生了深远影响。

王建朗指出,全书将抗日战争放在世界格局变化的大环境中进行考察。在世界反法西斯战争中,中国是遭受侵略最早的国家,也是抵抗侵略时间最长的国家。中国为世界反法西斯战争做出巨大贡献,是不可或缺的亚洲主战场。中国努力承担起大国责任,派遣远征军出境作战,竭力扶助周边国家的抗日活动,积极参与国际新秩序的筹划,为建立尽可能公正的战后新秩序做出了独特贡献。全书还在若干具体问题研究上做了富有新意的研究,或填补了空白,或加强了以往研究中的薄弱环节。包括对于抗战时期中国政治生态的变化、国共两党军队系统的深度比较、中国获得大国地位并积极参与国际新秩序的建立、战时经济与社会发展的新因素、沦陷区研究以及战后日本的战争认识等问题,都有比较深入的创新性研究。

11项重大成果。

11项重大成果。

据介绍配资系统,中国社会科学院此次发布的11项重大成果包括专著类成果7项,理论文章和论文类成果3项,数据平台类成果1项。其它9项重大成果是:《第二次世界大战历史的宏观反思》(作者张海鹏,《中共党史研究》2015年第8期)、《中国共产党是中国人民抗日战争的中流砥柱》(作者夏春涛,《近代史研究》2025年第4期)、《新编第二次世界大战史》(中国社会科学院世界历史研究所主编)、抗日战争与近代中日关系文献数据平台(中国社会科学院中国历史研究院近代史研究所承建)、《中华民族抗日战争军事资料集(全100册)》 (抗日战争与近代中日关系文献数据平台编,金以林、罗敏 主编)、《当代中国抗日战争史研究(1949-2021)》(杜继东、吴敏超 主编)、《西南联大与现代中国(1937-1946)》(闻黎明 著)、《山东抗日根据地创立与发展研究》(王士花 著)、《重新发现东京审判:寻求和平与正义的国际法治》(徐持 著)。

股票入门提示:文章来自网络,不代表本站观点。